当協会が運営する識別表示制度は以下の3種があります。

これらの識別制度は、一般消費者や製品利用者が認定製品を容易に識別できるように、シンボルマークの表示と名称表記を許可する制度です。

どの制度もポジティブリスト制を採用しており、使用可能なプラスチックや添加剤、中間製品が予めポジティブリストとして登録されています。製品の登録申請者は材料構成と特定元素の含有量のデータを提出すれば良く、認証のための試験コストと手間を省略でき、また比較的迅速に登録可能です。

植物等のバイオマス(生物資源)を化学的または生物学的に合成し原料としたプラスチックをバイオマスプラスチックといいます。植物はその成長過程で二酸化炭素を吸収するので、バイオマスプラスチックはその原料製造から焼却までのライフサイクル全体で二酸化炭素の排出を抑制する効果があり、地球温暖化の防止に貢献できます。

バイオマスプラ識別表示制度は、バイオマスプラスチックを一定比率以上含み、かつ安全性の審査基準に合格した製品に「バイオマスプラ」のマークと名称の使用を認めるものです。これにより、一般消費者がバイオマスプラスチック製品を容易に識別できるようにしています。

2002年12月に発表された政府のバイオテクノロジー戦略大綱,バイオマスニッポン総合戦略において,化石資源の使用量縮減により地球温暖化を防止するために,植物原料,生分解素材の積極的利活用を推進する方針が明示されました。 JBPAでは,かかる状況を踏まえ、会員会社の知識と努力を結集して精力的な検討を行ない,2006年度通常総会での承認を得てバイオマスプラ識別表示制度を開始しました。

生分解性プラスチックは、その微生物分解性により使用後の環境負荷低減につながる環境配慮型のプラスチックです。特に農業用マルチフィルムのような自然環境で使用する製品や堆肥化用の生ごみ回収袋等、分別回収と再利用にコストと手間がかかる場合に有効です。しかしその機能を有効に活用するためには一般の生分解しないプラスチック製品との識別と、分解した後も土壌などに悪影響を与えない安全性の保障が必要です。生分解性プラ識別表示制度は、こうした生分解性の基準と、環境適合性の審査基準を満たした製品に「生分解性プラ」のマークと名称の使用を認め、一般消費者への正しい理解を広め、正しい使用法と製品の普及促進を目的とする制度です。なお、生分解性プラの中で、さらに当協会のバイオマスプラ識別表示基準(前述)を満たす製品は、「生分解性バイオマスプラ」の名称とマークの使用が認められています。

生分解性プラスチック研究会(現・日本バイオプラスチック協会)は,通商産業省基礎産業局長諮問機関(当時)であった“生分解性プラスチック実用化検討委員会”の提言(報告書:新プラスチック時代の幕開け)に基づき,一般プラスチック製品との識別のための基準作りを1996年から進めました。

生分解性プラ識別表示制度は、同省生物化学産業課が(財)バイオインダストリー協会に委託した「バイオインダストリー安全性向上調査―生分解性プラスチックの安全性等に関する調査―」 の中で制定した原案を規準としており,第三者性(公開性・中立性)が極めて高い認証制度の一種といえ,さらに,日本に先行して市場の成立しているEU及び北米における同種認証制度との整合性も高いことにも 特徴があります。本制度は、1998年度に骨子がまとめられ,1999年度に生分解性プラスチック研究会での運営を前提にした制度案を作成,2000年度通常総会で承認されました。以来20年以上にわたってグリーンプラマーク識別表示制度という名称で運営してきましたが、グリーンプラが植物由来のプラスチックを想起させ、一般消費者の方にとって生分解性プラスチックとして理解しづらいとの意見を踏まえ、2021年度総会で現名称(生分解性プラ識別表示制度)への変更が承認され現在に至っています。

プラスチックは資源循環の基本理念に則り、使用後の回収が原則ですが、それでもなお、回収システムの不備や自然災害等で意図せず環境中に漏出するプラスチックが多いのが実情です。アウトドアや海洋環境で使用する製品は、特に自然環境中に漏出するリスクが高く、その多くは最終的には海洋に集まるため、海洋環境で生分解するプラスチックの普及が海洋プラスチックごみの抑制策の一つとして期待されています。

しかしながら、海洋では陸上に比べて微生物の密度が桁違いに低く、また微生物の種類も陸上とは異なります。海洋生分解性プラ識別表示制度は、このような環境においても十分に生分解し、かつ安全性を確認したものを認定する制度です。なお、海洋生分解性プラにおいて、さらに当協会のバイオマスプラ識別表示基準(前述)を満たす製品は、「海洋生分解性バイオマスプラ」の名称とマークの使用が認められています。

2017年頃より海洋プラスチックごみによる海洋汚染が世界規模の環境課題としてクローズアップされてきました。日本政府も2019年5月に「海洋生分解性プラスチック開発・導入普及ロードマップ」を策定し、陸上に比べて相対的に微生物が少ない海洋環境でも生分解する「海洋生分解性プラスチック」の開発・導入普及を推進しています。JBPAでは海洋生分解性プラスチックの識別表示制度の構築の準備を進め、2023年度通常総会での承認を受け、海洋生分解性プラ識別表示制度を開始しました。

各制度のポジティブリストに生分解性合成高分子化合物、海洋生分解性合成高分子化合物、バイオマス由来合成高分子化合物およびバイオマス由来熱硬化性プラスチック原料を登録する企業は、JBPAに対して 品質保証を前提としたJBPAの正会員 又は 賛助会員でなければなりません。

また その製品の認定を受ける企業は、識別表示制度の規約遵守を前提としたJBPAの会員(正会員・賛助会員・マーク会員)である必要があります。

ポジティブリストへの登録申請と シンボルマークの使用承認についての申請は、毎月開催される審査部会に上程され、審議されます。審査結果は、遅滞なく申請者に連絡し(原則として Email)、許可証等は郵便でお届けします。また 翌月上旬(ポジティブリストについては 奇数月の上旬)のJBPAのホームページの改訂時に併せて、リスト類の改訂が公開されます。

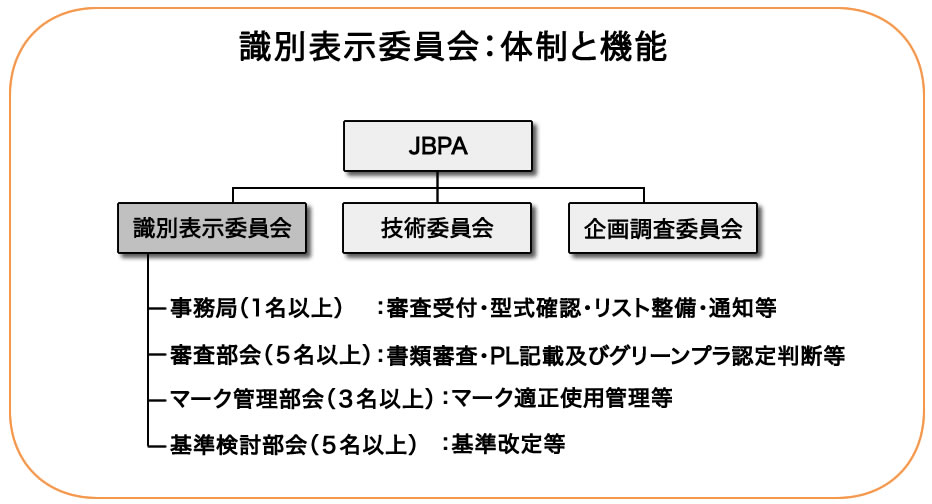

識別表示制度は、日本バイオプラスチック協会の中に設けられた識別表示委員会で運営されます。

委員会は、

から構成されます。